名古屋市緑区の自律神経を整える鍼灸院

鍼灸TAKA

〒458-0924 愛知県名古屋市緑区有松3408(名鉄本線有松駅から徒歩8分)

お問合せ・ご予約をする

受付時間 | 9:00~20:00(木曜・日曜を除く) |

|---|

上腹部症状の症例 (逆流性胃腸炎・胃の不調・食欲不振)

当院を実際に利用された逆流性食道炎・胃の不調・食欲不振でお困りだった患者さまの症例をご紹介します。

以下の一覧からタイトルをクリックすると該当の症例がご覧になれます。

症例一覧

(女性 60 代)

(女性 50 代)

(男性 60 代)

(40代 女性 会社員(生産管理・管理職)

(40代 女性 事務職)

(40歳代 女性 主婦)

症例⑥:胃の膨満感・喉のつかえなどから運転や人と会うのが不安

(40代 男性 建築業)

(30歳代 女性 主婦)

(70歳代 男性 無職)

(10歳代 女性 学生)

(30歳代 男性 美容師)

(60歳代 男性 自営業)

3年前から生理前・排卵後に胃の調子が悪くなり、胸焼けが2~3日続く。

普段から首肩こりがひどく、寝付きが悪く、食欲がない、朝の気分が悪い。

ここ1か月はふわふわするめまいと目の痙攣も頻繁に出てきた。

病院では逆流性食道炎・慢性胃炎と言われて薬を飲んでいるが治る気配はない。

今年は管理職に昇格してストレスが多いので自律神経が乱れていると自覚し、当院へと来院された。

通院頻度・回数

週2回 19回 ※途中から週1回・2週間に1回

施術と経過

●初診時

身体を見たところ、後頭部~後頚部、背中(特に肩甲骨内側)、臀部(大殿筋)~腰部(腰方形筋)の筋緊張が目立っていた。

腹部はみぞおちと季肋部の張り感が目立っていた。

後頚部~後頭部のコリがめまいや眼瞼痙攣と関係しており、腹部の張り感が胃の不調に関係していると分析した。

対象の部位の緊張をとる目的で鍼治療した。

●2~3回目

胃の調子が良くなった。

目の痙攣・めまいの頻度が減った。

●4~5回目

生理前~生理で、頭痛・めまい・胃の痛みが気になった。

●6回目

お正月で食べ過ぎたせいか胃が痛い(それだけ食べれるようになった)

めまいや目の痙攣は生理前だけの様子。

●7~8回目

胃は空腹時や寝る前が痛い、そのせいで寝付きが悪い。

●9回目

胃の調子は前より全体的に良い。睡眠も良く取れるようになった。

めまい・痙攣も落ち着いている。

通院頻度を週1回とした。

●10~11回目

めまい・目の痙攣は無くなった。食いしばりが気になる。

食欲が出てきたが、胃の痛みは日によって波がある。

●12~13回目

目立つ症状は無くなってきた様子。アゴは少し張る感じ。

通院頻度を2週間に1回とした。

●14回目

1週間前に1回だけ目がピクピクした。

1週間を過ぎたくらいから胃の痛みを感じる日が目立った。

●15回目

寝てる時にムカムカする。首の痛みが気になる。

運転中骨盤周りが気になると食いしばっていることに気づく。

●16回目

お腹の調子よりも首肩こりが気になる。

めまいの予兆(閃輝暗点)がたまに。

●17回目

2週間ずっと調子よいと感じた。

念のため、3週間様子をみた。

●18回目以降

今までの症状はなく、調子よかった。

今年から管理職に昇格することからストレスが今以上に増える事が予想されるため、今後も3週間おきの通院は続けることとした。

使用したツボ(施術部位)

以下のツボに鍼をすることにより後頭部~後頚部の筋緊張を緩和し、目と耳の血流改善を図った。

また、お腹の張り感を改善することから自律神経を整えて内臓機能の改善を図った。

二ノ臀:大殿筋の緊張緩和⇒後頭部~後頚部の緊張緩和

膀胱兪:仙腸関節の調整⇒顎関節の調整

三陰交:みぞおちの張り感緩和・腹式呼吸促進

曲泉:みぞおちの張り感緩和・腹式呼吸促進

背中のC線:菱形筋などの緊張緩和⇒後頭部の緊張緩和

まとめ:症状の分析

本件の特徴は

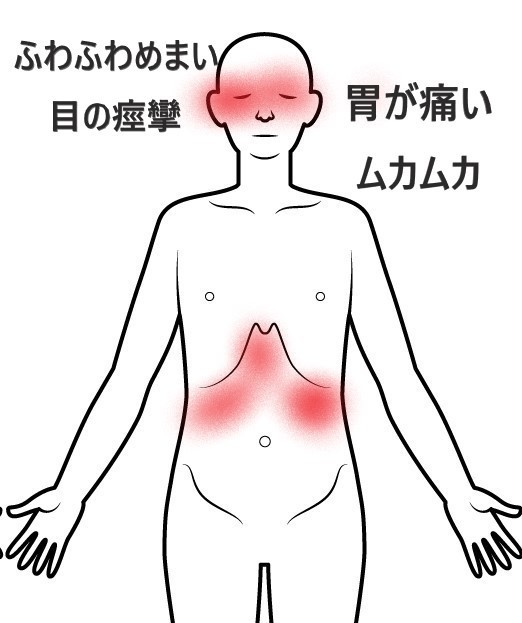

①後頭部~後頚部の筋緊張⇒ふわふわめまい・目の痙攣・不眠

②腹部(みぞおち・季肋部)の張り感⇒胃の痛み・ムカムカ

①と②とみに、普段の姿勢が悪いことが起因していた。その証拠に骨盤周りの筋緊張が強く、鍼治療により緩和すると①と②が改善している。

また、生理に関係して症状が悪化するのは、生理時期の下腹部や骨盤周囲の血流の悪化が関係する。この点についても骨盤内の血流を良くするように、臀部に鍼治療を行い改善した。

本件が治療が長期化した要因のひとつに、仕事のストレスから食いしばりが生じていたことがある。このことについても顎関節の調節を行い改善ができた。

25年前に当時は長距離を新幹線で頻繁に行き来しており疲れが毎日溜まっていた。胃の不調も日々当たり前になっていた。

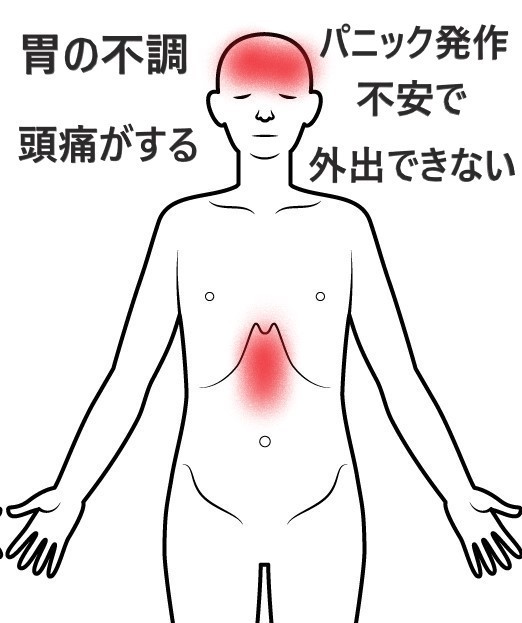

ある日、会議室で息苦しさや死んでしまうかもというパニック発作を起こしてすぐ退室した。

後日、予期不安から仕事に行くことが怖くなり、次第に家からも出れなくなった。病院でパニック障害と診断されて投薬を開始した。

投薬を続けて3年、大分良くなり外出もできるようになったが電車だけは乗れなかった。

ここ数年、ロープウエイでパニック発作を起こして以降は悪化してきた。

かろうじて車は乗れるが外出は怖い、電車・バス乗れない、繁華街にはいけない、外食もできない。

日常的に頭痛・食欲不振・胃の痛み・便秘がち、仕事柄ストレスが多く肩こり酷い。胃の痛みが酷くなってくるとパニック発作に繋がる。

特に胃の不調が引き金になってパニックに繋がる気がする。

薬の量がどんどん増えていることを心配し、薬以外の方法を探して当院に来院された。

通院頻度・回数

週2回 18回

施術と経過

●初診時

身体をみたところ、首肩こり、肩甲骨内側の張り感、お腹(みぞおちと下腹部)の張り感が目立っていた。

このことが、頭痛・胃の痛み・便秘を起こしており、呼吸を浅くして自律神経を乱して不安になりやすくなっていると分析した。特にみぞおちの緊張感が胃の痛みに関係しており、パニック発作の引き金になっている。

これらのコリや張り感を対象にに鍼治療を進めた。

●2回目

施術後身体がとても軽くなり帰り道に久々に外食できた。

便通も良くなった。

●3~5回目

食欲も回復しており胃の痛みからの発作も軽くなっている。

●6回目

薬の量は少し減った。

頭痛は週に2回、発作は1回程度に減った

●7~9回目

発作は起きなくなった。運転にも自信ついてきた。

頭痛はまだ少し気になる。

これ以降通院頻度を週1回とした。

●10~12回目

胃の痛みも無くなり、夜に頭痛が気になる。

●13~15回目

繁華街に行けた。その後に外食もできた。

美容院も行けた。

最近忙しいせいか頭痛が気になる。

●16~17回目

運転も最近できている。頭痛もきにならなくなってきた。

通院間隔を2週間あけて様子を見た。

●18回目以降

薬も飲むことなく日常生活が自由に過ごせている。運転、外出、外食など支障があることはない。

ただ、仕事の忙しさにより頭痛がたまに起きるので、定期的に良い調子でいられるように3週間おきに通院は続けている。

使用したツボ(施術部位)

以下のツボに鍼をすることにより首肩こり・肩甲骨の張り感・お腹の緊張感を改善し、呼吸を深くして自律神経を整えた。

築賓・飛鷹:ふくらはぎ(腓腹筋)の緊張改善⇒首肩こりの改善

三陰交:下腹部の血流改善⇒腹式呼吸促進

足三里:便秘の改善・頭痛の改善

曲泉:みぞおちの緊張改善⇒胃の症状改善・腹式呼吸促進

まとめ:症状の分析

仕事での疲れで首肩こりが溜まっていることで頭痛が起きやすい状態になっていたことや、慢性的な便秘や胃の不調はお腹の張り感が強かったことに起因していた。

そして、胃の不調と頭痛が良くなったことで、パニック発作や不安が改善していった。

パニック障害では、身体の不調⇒不安・パニックというケースが多くみられる。本件では胃の不調や頭痛がそれに相当する。

病院の薬では『不安やパニック』を抑えることに特にフォーカスするが、鍼治療では『身体の不調』を良くするところに特にフォーカスする。

なぜなら、身体が良くなれば自然と心の状態も良くなるからだ。普段から体調が良くなり、呼吸・血流が改善すると心の状態も良くなると東洋医学では考えている。

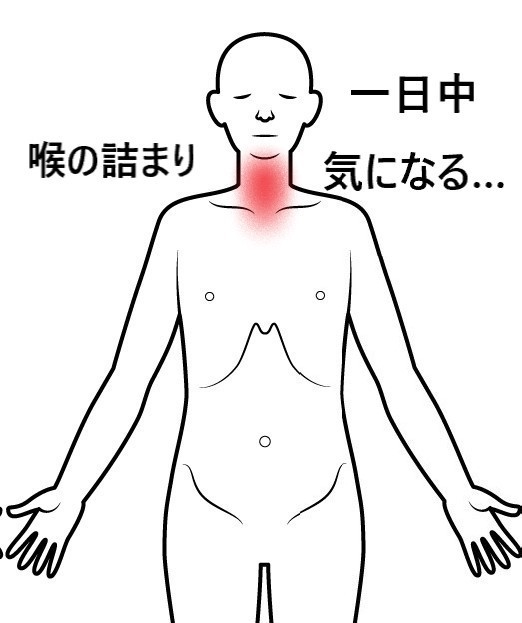

夏頃から喉のつまりが1日中気になるようになった。特に食後が一番気になり食後はのど飴をなめないと喉が落ち着かないようになった。

さらに食後がゲップやみぞおちが気になることが多くなってきた。

最近はストレスがかかることが多く症状が悪化してきていた。

病院を受診したところ逆流性食道炎と診断され、薬を処方されたが改善が見られなかった為当院を受診した。

通院頻度・回数

週2回 8回

施術と経過

●初診時

体を確認したところのどぼとけ周りの首の緊張と背中の緊張が目立っていた。これが喉のつまりの原因だと考え鍼ををした。

●1〜2回目

夜寝ていての喉のつまりがなくなった。

●3〜5回目

食後の喉のつまりがとれてきて、飴を舐めなくてもすむようになった。

●6〜8回目

喉のつまりが気にならなくなった為治療を終了した。

使用したツボ(施術部位)

以下のツボに鍼をすることにより喉周囲の筋緊張(胸鎖乳突筋など)改善及び乱れた自律神経の調整を図った。

温溜:前腕の伸筋群の緊張緩和⇒胸鎖乳突筋の緊張緩和

合谷:手首の調整⇒小胸筋の緊張緩和⇒胸鎖乳突筋の緊張緩和

開魄:足趾の調整⇒胸鎖乳突筋の緊張緩和

心兪:脊柱起立筋の緊張緩和⇒呼吸が深くなる⇒副交感神経優位

督兪:脊柱起立筋の緊張緩和⇒呼吸が深くなる⇒副交感神経優位

まとめ:症状の分析

今回の症例では喉周りの緊張があることで喉が締めつけられることからつまりがおきていた。

ストレスがかかることで首の緊張がうまれさらに喉が気になることが増えていたが、首の緊張をとっていくことが症状改善につながった。

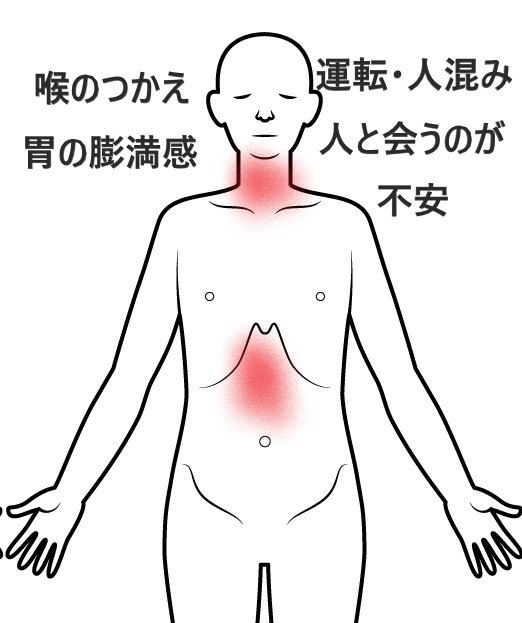

長いこと前から胃の不快感で悩んでおり、逆流性食道炎と診断を受けて薬で症状を抑えていた。

3年前、大型車両の運転中にパニック発作を経験。

半年前、美容院で再度発作を経験し、その翌日は車の中でも発作。3か月前、家の中でも発作が起きた。

それ以降ずっと車の運転が不安、人と会う予定に不安を感じる。人混みは避けており、美容院は長いこと行けていない。

常に胃の膨満感・喉のつかえ感・みぞおちの不快感・腰痛にも悩んでいる

心療内科に行き軽度のパニック障害かも?と言われたが、薬を処方する程でもないと言われて途方に暮れた。

他の治療法を探して当院に来院された。

通院頻度・回数

週2回 23回 ※途中から週1回

施術と経過

●初診時

身体を検査したところ、背中(脊柱起立筋)・喉(胸鎖乳突筋)・お腹(腹直筋)・腰(腰方形筋)・臀部(大殿筋と梨状筋)を中心に強い筋緊張があった。

所見から姿勢が悪くなりやすく、腰痛をかばうためになってしまうとの本人談。仕事柄その悪い姿勢のまま長時間座り仕事で図面や帳簿を見ることが多いとのこと。

以上のことから、姿勢の悪さがお腹・背中・喉の緊張を生み出していると分析し、その悪循環の改善のため鍼治療を行った。

●2回目

施術後に運転中に普段感じていた疲労感は無くなった。

胃の膨満感も忘れていたが、翌日には戻ってきた。

●3~4回目

喉のつかえ感は良くなっている。

座り仕事が長いと胃の膨満感が増えることが分かった。

●5~6回目

喉のつかえ、胃の膨満感は当初より半減した。

目の疲れ感を敏感に感じている。

●7~8回目

目の疲れ感は改善している。

仰向け・座位での胃の膨満感やゲップは無くなっている。

●9回目

全体的に症状が7割くらいは良くなっている印象

時よりゾワゾワ感を気にしている。

通院頻度を週1回とした。

●10回目

出張時にゾワゾワ感が出たが、以前より気持ち的に楽に行けた。

胸焼けがたまにある。

●11~12回目

不安なく歯医者に行けた。

胸焼けはまだある。

●13~15回目

妻の病気によりストレスを感じて逆流性食道炎の症状が悪化している様子

※一時的に週2回に通院頻度を戻した。

●16~18回目

逆流性食道炎の症状は変わらず、病院で薬を処方してもらった。

その後、症状が軽減していった。

●19~20回目

妻の病状も安定していき、ストレスが減ったせいか胃と喉の症状も落ち着いてきた。

薬も減らしている。

●21回目

喉のつかえ感は当初から10⇒1まで軽減

胃の膨満感は10⇒2~4(日による)

運転も不安感はなく、お腹の張り感だけ気になる。

●22回目

1週間通して調子よく過ごせた。

かなり久々の美容院も不安なく行けた。

通院頻度を2週間に1回とした。

●23回目以降

人と会うこと・運転・人混などへの不安は感じていない。

逆流性食道炎の症状はたまにお腹の張り感はあるが、他には困っていないため薬も飲んでいない。

仕事柄姿勢が悪くなりやすい環境であることは自覚しており、それがお腹の張りにつながっていくことを本人もよく理解していた。

ストレスも絶えない職場であるから身体のケア(通院を月に1回)を続けることとした。

使用したツボ(施術部位)

以下のツボに鍼をすることにより骨盤周りの筋肉のバランスを調整し姿勢を改善すること、

喉・みぞおち付近の筋緊張を緩和することから呼吸を深くして自律神経を整えた。

胞肓:梨状筋の緊張緩和⇒姿勢の調整+横隔膜の調整

二ノ臀:大殿筋の緊張緩和⇒姿勢の調整+背中(脊柱起立筋)の緊張緩和

合谷・開魄:鎖骨下の筋緊張改善⇒喉(胸鎖乳突筋)の緊張緩和

曲泉:内転筋のの緊張緩和⇒みぞおちの緊張緩和

まとめ:症状の分析

本件の機序(病気の発生原因)を説明すると以下のとおりである。

座り仕事⇒腰痛⇒姿勢が悪い⇒お腹・背中・喉の圧迫⇒逆流性食道炎の症状発生+呼吸が浅い⇒不安

それを証明するように、鍼治療では臀部回りを施術すると姿勢も良くなり症状が改善していた。

通院期間が長くなってしまったのは治療の経過で妻の病気によりストレスが一過性に膨大したことで、逆流性食道炎の症状が再燃してしまった。

このことで、不安感も増えてしまったことは上記の機序から考えて仕方ないことである。

避けられないストレスで症状が悪化することは時間の経過が解決してくれることもこの症例でわかることだ。

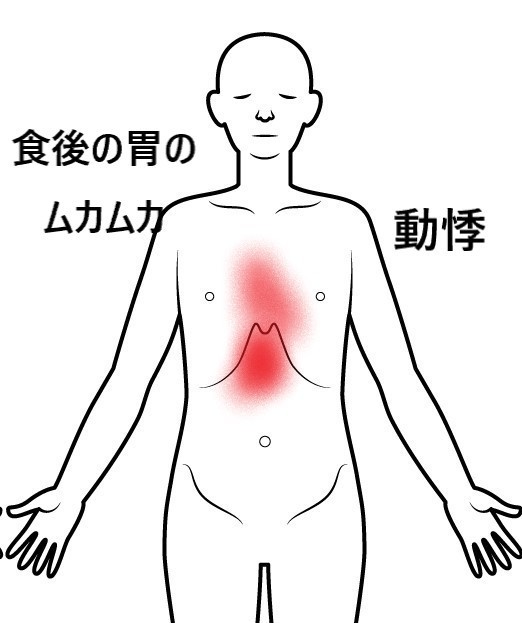

昨年の4月頃お酒を飲んでいて動悸がしてきて、固形物を食べると気持ち悪さがおこるようになった。

病院に行ったところ逆流性食道炎と診断され、薬を処方されたが改善傾向がみられなかった。

その後もさまざまな治療院を巡ったがなかなか改善せず、当院を受診した。

治療当初はバナナやおかゆなどの固形物でも気持ち悪さが起こり食欲も低下し、ひどい時には動悸がしてくる状態であった。

通院頻度・回数

週2回 9回

施術と経過

●初診時

お腹を確認したところみぞおちの硬さが目立っていた。この硬さが胃や横隔膜の働きを悪くして、気持ち悪さや動悸が起きていると考えみぞおちの硬さを取るために手足のツボに鍼をした。

●2回目

バナナやおかゆ食べても気持ち悪さがでなかった。食欲もあがった。

●3回目

いつもはおかゆだったのを白米にしてみた。

治療翌日は白米を食べても問題なかったが、翌日以降は気持ち悪さが出てきた。

●4、5回目

白米を食べても症状が出ずに安定していた。

とり肉やバラ肉を食べても症状はでなかった。

まだ油物は怖さがのこる。

●6回目

カップ焼きそばを食べたところ気持ち悪さが出たが、それ以外の食事では症状はなかった。

●7、8回目

普段の食事でも症状が安定していた為1.2週間間隔をあけた。

●9回目

2週間間隔を空けても症状が安定したため治療終了とした。

使用したツボ(施術部位)

以下のツボに鍼をすることによりお腹(みぞおち)の血流改善を図った。

曲泉:内転筋の調整⇒みぞおちの緊張緩和・血流改善

合谷:手首の調整⇒季肋部の緊張緩和

三陰交:後脛骨筋の調整⇒みぞおち・下腹部の緊張緩和・血流改善

築賓:ふくらはぎの緊張緩和⇒みぞおちの緊張緩和・血流改善

まとめ:症状の分析

コロナ禍では家にいる時間が増え自然と座っていることが多くなる。その姿勢が悪いとお腹に硬さを生んでしまい、胃や横隔膜の働きを悪くしてしまう。

そして、自律神経が乱れ、ストレスに対応しづらい体になり、さらに症状が悪化してしまう悪循環になっていた。

今回の症例では普段の姿勢を改善していくことで悪循環から脱却し、症状を緩和させていくことができた。

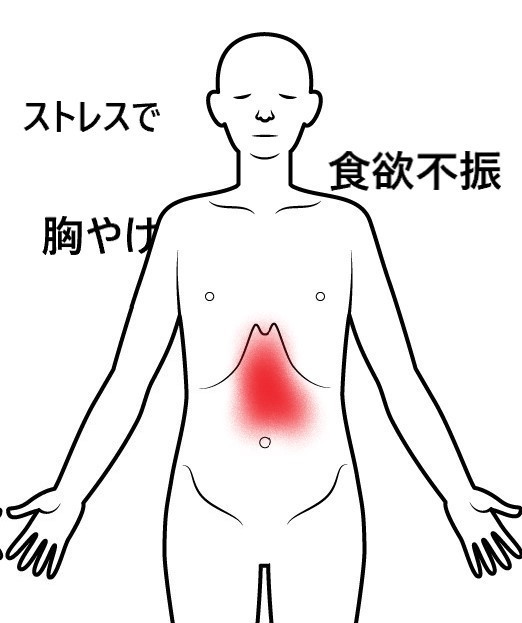

14年前に胸焼けがひどく病院に受診したところ逆流性食道炎と診断された。薬を飲んで症状を抑えていたが、コロナ禍でのストレスにより薬を飲んでも胸焼けが治らなくなった。

元々ストレスに弱くストレスがかかると食事が喉を通らないことでも悩んでいて、自律神経が乱れていると感じ自律神経専門の当院に来院した。

通院頻度・回数

週2回 6回

施術と経過

●初診時

お腹を触診した所みぞおちあたりの硬さが目立っていた。みぞおちの下には胃があるためお腹の硬さにより胃の働きが悪くなり胸焼けがおこっていると考えた。さらにみぞおちあたりには横隔膜もあるため、横隔膜の働きも悪くしてしまい呼吸が浅くなって、交感神経が優位になりやすい体になり、ストレスに影響を受けやすい体になっていた。

みぞおちの硬さを取るためにまず姿勢に注目した。姿勢が丸まっているとお腹が圧迫されてしまうため、お腹に硬さが生まれる。普段の姿勢を整えお腹の硬さを取るために臀部のツボに鍼をした。さらに細かいお腹の硬さを取るために手足のツボに鍼をした。

●2診目

胸焼けはまだあるものの症状は以前より軽減した。

●3診目

毎食後あった胸焼けが昼食後だけになった。さらにストレス時にも食欲が上がってきた。

●4診目

昼食後の胸焼けも良くなったため治療間隔を週1回とした。

●5診目

1週間で様子をみた所症状が安定していため間隔を2週間とした。

●6診目

2週間間隔を空けても食後の胸焼けも気にならず、ストレスがかかっても食欲が落ちることなく過ごせたため治療終了とした。

使用したツボ(施術部位)

以下のツボに鍼をすることによりお腹(みぞおち・胃の中心当たり)の血流改善及び姿勢の改善を図った。

胞肓:姿勢の調整⇒横隔膜の調整

四瀆:前腕の伸筋群の緊張緩和⇒胃の中心当たりの緊張緩和・血流改善

曲泉:内転筋の調整⇒みぞおちの緊張緩和・血流改善

築賓:ふくらはぎの緊張緩和⇒みぞおちの緊張緩和・血流改善

まとめ:症状の分析

コロナ禍では家にいる時間が増え自然と座っていることが多くなる。その姿勢が悪いとお腹に硬さを生んでしまい、胃や横隔膜の働きを悪くしてしまう。

そして、自律神経が乱れ、ストレスに対応しづらい体になり、さらに症状が悪化してしまう悪循環になっていた。

今回の症例では普段の姿勢を改善していくことで悪循環から脱却し、症状を緩和させていくことができた。

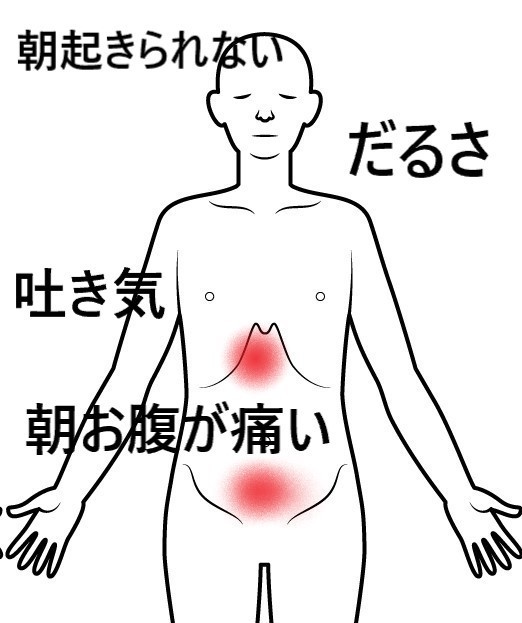

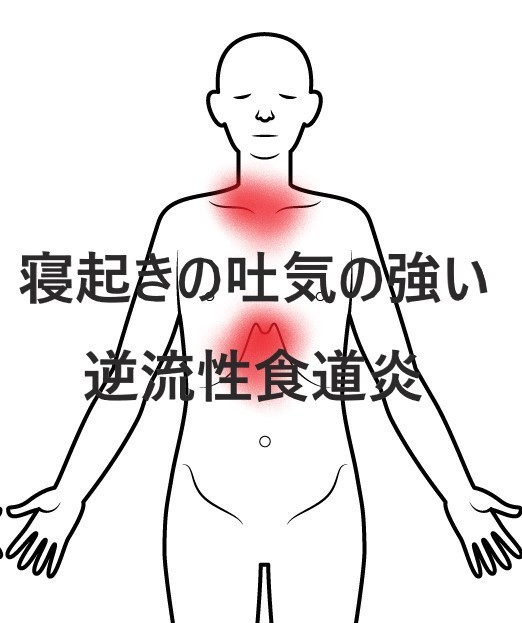

朝起きた時から腹痛・吐き気・だるさで毎朝起きることができず、朝ご飯も食べれない状況で、

午後からは症状が軽減するため学校には途中からしか行けない日々を送っていた。

病院に行っても原因不明と言われ中々改善傾向がなかった為当院に来院した。

通院頻度・回数

週2回 10回

施術と経過

●初診時

まず、体にすごく力が入っていることに注目した。本人も普段から緊張して中々肩の力を抜くことができないと自覚していた。

まず、肩のコリをやわらげ肩の力を抜けるように臀部のツボに鍼をした所、肩が軽くなり今まで肩に力が入っていたのが楽になった。

また、お腹も下腹部やみぞおち辺りに硬さが目立っていた為手足のツボに鍼をした。

●2診目

朝予定通りの時間に起きれる日も出てきた。

●3診目

お腹の痛みはまだあるが、軽減してきた。

●4診目

朝予定通り目が覚めるようになってきて、朝ご飯も食べれるようになった。

腹痛は改善してきたが、吐き気が残っている。

●5診目〜7診目

腹痛・吐き気は改善してきた。

朝起きれる日が増えてきた。

●8診目以降

朝予定通り起きれるようになってきて、元気に過ごす日も増えてきた。

現在も朝起きれる状態を続けるために治療頻度を1週間・2週間と空けながら治療を続けている。

使用したツボ(施術部位)

以下のツボに鍼をすることにより肩こり改善・お腹(みぞおち・下腹部)の血流改善を図った。

聚労:骨盤の調整⇒肩こりの全体的な改善

合谷:手首の調整⇒小胸筋の緊張緩和⇒胸鎖乳突筋の緊張緩和

三陰交:後脛骨筋の調整⇒みぞおち・下腹部の緊張緩和・血流改善

百会:前頭・後頭筋の調整⇒全身の緊張緩和

まとめ:症状の分析

本来、夜寝る前になると副交感神経が高まり自然と眠りに入り、朝起きるタイミングになると交感神経が高まり自然と目が覚める。

しかし、普段から体が緊張していると交感神経が優位のままで睡眠の質も悪くなり体を休めることができずにだるさが生まれお腹の働きも悪くなる。そして、起きるとき上手に交感神経が上がらない為朝起きることが出来なくなる。

今回の症例では首肩やお腹の緊張をとることで普段からリラックスできる体にすることで自律神経を整え、症状を改善に導いた。

昨年末から寝起きの胃のむかつき、吐き気、ゲップ、食欲不振が続いている。年明けの5月くらいから上記症状に加えてだるさや意欲の低下も増してきた。

食事も油物や肉類は食べることができず、いつも麺類しか食べtれない。

消化器内科でもらった薬では改善が図れなかったことから来院に至った。

【検査からの身体所見】

背中が亀の甲羅のように丸まっており、肩甲骨下部付近の脊柱起立筋の緊張が強い。

胸鎖乳突筋の鎖骨付近の緊張が強い

腹診の結果、肋骨やみぞおち付近に圧痛と緊張が強い。さらに、胃の中間付近にあたる腹部も圧すると不快感が強い。

当院での施術

●初診(5月26日)

・鍼施術:百会、太衝、合谷、曲泉、手三里、次リョウ、胞膏

⇒胸鎖乳突筋、腹部の緊張、横隔膜付近の緊張を緩める目的

●2診目(6月2日)・3診目(6月5日)・4診目(6月9日)・5診目(6月19日)・6診目(6月30日)

初診に同じ

※鍼施術ではその日の体調により使用するツボが多少変更

症状の分析と治療の推移

【症状の分析】

逆流性食道炎において問題となるのは肩甲骨下部の脊柱起立筋の緊張、胸鎖乳突筋、みぞおちや肋骨付近の緊張である。

これらの緊張を緩和することで胃の圧迫感が軽減していき、胃のむかつきや吐き気など胃の症状は軽減していく。

【治療の推移】

初回施術直後から背中の張りがスッキリした体感が得られた。その翌朝は胃のむかつきや吐き気が軽減していた。

施術3回目頃には肉類も食べれるようになり、食欲が向上してきた。色々なものが食べれるようになった反面、朝の胃のむかつき感が少し気になってきた。

夕食の時間が仕事の関係で22時以降になることが多かった。それが胃のむかつきを発生させていると分析し、食事時間や内容を変更したところ、上記症状が軽減した。

施術4回目くらいから、セルフケアにお灸を始めたことで症状の軽減ができるようになったので、施術5回目から日にちの間隔をあけるようにした。

施術6回目には症状も軽く、今後はセルフケアで自分で管理していく自信がついたことから治療を終了した。

※お灸によるセルフケアは治療の経過が良いことから、途中から始めたものであり、セルフケアだけで治療が完結できるものではありません。

数か月前から散歩中にゲップとみぞおちに強い胸やけが出るようになり、喉が締め付けられたようになり時に動けなくなる。

特にゴルフに出かけると上記の症状が強く出る。

病院で逆流性食道炎と診断されて、投薬を続けているが改善がみられないため、当院に来院された。

【検査からの身体所見】

背中が亀の甲羅のように丸まっており、肩甲骨下部付近の脊柱起立筋の緊張が強い。

胸鎖乳突筋の鎖骨付近の緊張が強い

腹診の結果、肋骨やみぞおち付近に圧痛と緊張が強い。

膝の内側に強い圧痛がある場所がある。

当院での施術

●初診(5月26日)

・鍼施術:太衝、曲泉、三陰交、四讀、次リョウ、胞膏

⇒胸鎖乳突筋、腹部の緊張、横隔膜付近の緊張を緩める目的

●2診目(5月29日)・3診目(6月1日)・4診目(6月5日)・5診目(6月9日)・6診目(6月12日)・7診目(6月15日)

初診に同じ

※鍼施術ではその日の体調により使用するツボが多少変更

●7診目(6月22日)~

初診に同じ

症状の分析と治療の推移

【症状の分析】

逆流性食道炎において問題となるのは肩甲骨下部の脊柱起立筋の緊張、胸鎖乳突筋、みぞおちや肋骨付近の緊張である。

これらの緊張を緩和することで胃の圧迫感が軽減していき、胸やけやゲップが軽減する。

本件の特徴として、散歩やゴルフという動作が引き金になっている。この共通点は膝であり、身体所見にも膝の内側に強い圧痛がある。

この膝の内側に強い圧痛がツボ(鍼をする場所)として用いられる。

【治療の推移】

初回施術直後から喉がスッキリした体感が得られた。その翌日は散歩してもゲップと胸やけは軽減していた。

施術5回目頃には散歩での症状は気にならなくなってきたが、ゴルフをすると発生する症状は変わらず気になっていた。

施術6回目くらいから、セルフケアにお灸を始めたことで症状の軽減ができるようになったので、施術7回目から日にちの間隔をあけるようにした。

施術10回目には、普段に胸やけやゲップになることはなくなったが、ゴルフをするときだけ症状は残った。

今後はセルフケアで自分で管理しながら定期的(2~3週間ごと)にメンテナンスに通院することとした。

※お灸によるセルフケアは治療の経過が良いことから、途中から始めたものであり、セルフケアだけで治療が完結できるものではありません。

担当者の紹介

鍼灸師の渡辺賢司です。私のプロフィールを紹介します。

さらに詳しく知りたい方はは下部の『詳しいプロフィールを見る』をご覧ください。

- 氏名:渡辺 賢司(わたなべ けんじ)

- 出身:愛知県名古屋市

- 資格:鍼灸師、あんま指圧マッサージ師

- 仕事内容:自律神経系の症状に特化した鍼治療

- 得意分野:耳の症状(突発性難聴やメニエール病など)

- 趣味:映画鑑賞、カメラ

- 特技:もやい結び

お客さまへのメッセージ

私は人生の様々な場面で鍼灸治療に助けられてきました。

体が不調だとそのことに悩むようになり、やりたいこともできず、仕事も思うようにいかず、心の不調にもつながっていきます。

自衛隊勤務時厳しい環境下で自分も、周りの人も悩むのを見てきました。このような経験から、鍼灸師となりました。

日々の不調で、思うようにしたいことができていない方、是非私にお任せください。

担当者の紹介

鍼灸師の杉浦 里佳です。私のプロフィールを紹介します。

さらに詳しく知りたい方はは下部の『詳しいプロフィールを見る』をご覧ください。

お任せください

- 氏名:杉浦 里佳(すぎうら りか)

- 出身:愛知県碧南市

- 資格:鍼灸師、あんま指圧マッサージ師

- 仕事内容:自律神経系の症状に特化した鍼治療

- 趣味:散歩、お菓子作り

- 特技:暗算

お客さまへのメッセージ

私は過去に体の不調が突然おとずれ、そんな時は心も不安定になっているという経験を何度もしました。

鍼治療は、心の状態を体から良くすることができます。今抱えているお悩みを私達にお話しください。

心と体の声に耳を傾け、お体を良くすることで心も健康になるお手伝いができるよう努めてまいります。

是非私にお任せください。

受付時間

営業日

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ✖ |

| 午後 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ✖ |

営業時間

9:00~20:00(土曜・祝日は18:00まで)

LINEでの予約、フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

日曜